2025年10月20日下午13:30,由中央音乐学院作曲系教授、博士生导师向民主讲的《音乐要素的运动逻辑》在东北师范大学民族楼第二多媒体教室举办。本场讲座聚焦于音乐分析中常见的误区与解决路径,通过分析古典主义时期作品与中国当代歌剧选段,深入阐释音乐分析的核心理念与实践方法。讲座由东北师范大学音乐与舞蹈学院院长刘欣主持,众多师生到场聆听。

讲座一开始,向民老师即从当下音乐分析中存在的普遍问题切入,如对谱面信息的简单标注,对曲式结构的机械划分以及和声功能的单一罗列……而忽视将音乐的形式分析与表达意图相联结。这样的结果造成音乐分析仅停留在“要素识别”层面,而未能触及音乐作为“动态关系系统”的本质。

向民教授以贝多芬的《热情》为例来阐明音乐作品的分析思路。首先他指出作品建立在功能和声体系之上,但分析和声时不应仅满足于标注T、S、D等功能特点,更应该关注和弦之间的运动关系。通过分析作品34小节的片段,向民教授指出前8小节以“小二度模进”形成动态推进,9—16小节通过持续主和弦形成静态延展,从而在结构上形成“动—静”的对比逻辑。后16小节则在此前的基础上对主题材料进一步发展,同时加强了音响效果。向民教授强调:和声的本质是“和弦的运动”,而非孤立的名称标记。贝多芬善于将和声因素转化为旋律因素,实现“背景层”到“前景层”的转换。例如,动机从分解和弦形态逐渐凝练为具有节奏特征的骨干音型,通过重复与变化,形成新的音乐形象。这种材料的生成与转换,体现了作曲家对音乐要素的高度控制与逻辑建构能力。

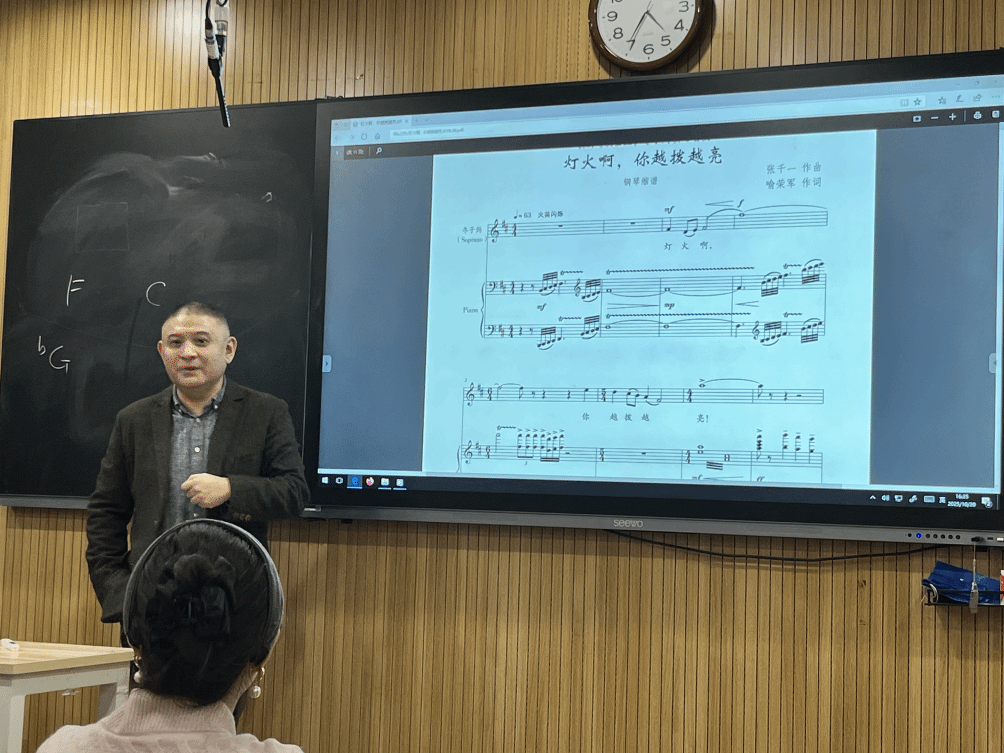

讲座后半部分主要聚焦于中国当代作品,向民教授以歌剧《映山红》中东子妈咏叹调《灯火啊,你越拨越亮》为例,深入阐释“音乐要素运动逻辑的风格适配性”这一核心观点。引子部分以“4—6”为骨干音程,嵌入兴国山歌的核心音调;主题部分通过“同头换尾”的手法发展核心材料;中段则运用节奏加密等手法增强戏剧张力。尽管这首咏叹调在和声布局上并不复杂,仅通过D大调与b小调的和弦交替推进色彩变化,但整首作品在旋律写作、节奏设计与结构呼应方面展现出高度的统一性与感染力。

讲座尾声,向民教授提出“读谱即读关系”的核心观点,指出音乐分析应关注三大维度:材料维度(动机的生成、模仿、转换)和声维度(和弦运动与色彩变化)与结构维度(段落间的动静与逻辑衔接)。他强调在作品分析过程中要培养从乐谱中直接发现逻辑关系的能力,尤其需要注意避免对曲式结构的静态划分,要将音乐当作一个“过程”而非“片段”。

最后的互动交流环节,现场同学围绕动机的统一性、现代作品的分析路径、戏曲音乐的创作逻辑等问题踊跃提问,向民教授均耐心细致地进行解答,此外他提醒大家无论是古典、现代还是民族风格的作品,均依赖于内在逻辑的缜密性。音乐分析理论的作用在于帮助我们理解前人作品中的规律,但无法取代自己对曲目本身的感知与思辨。所以对于经典作品的听觉积累与乐谱分析是十分必要的,因为音乐分析能力的提升是一个从量变到质变的过程。

整场讲座向民教授通过大量实例分析与特点归纳,揭示出音乐分析的核心要义不仅是技术层面的拆解,更是对作品内在逻辑的把握和艺术价值的探究,这才是音乐分析的终极目标与最高境界。

综述:王艺妍(2025级艺术学专业硕士)

初审:惠凡

复审:张思奇

终审:刘欣