2025年10月20日至21日,中央音乐学院宋瑾教授应邀来到东北师范大学音乐与舞蹈学院,在民族楼第二多媒体教室带来题为《现代音乐哲学》的专题讲座。在历时两天的讲座中,宋瑾教授以于润洋先生《现代西方音乐哲学导论》第五至第七章的内容为主线,深入探讨了音乐哲学的心理学倾向、社会学视野与马克思主义原理三大主题。宋瑾教授通过列举大量西方音乐实例,用深入浅出、旁征博引的讲解厘清了现代音乐哲学中的抽象理念,为到场师生呈现了一场兼具学术深度与实践方法的思想盛宴。

第一场讲座于10月20日上午举办,题为《音乐哲学中的心理倾向》。宋瑾教授以叔本华“唯意志论”、赫尔姆霍尔兹的音乐心理学、弗洛伊德的精神分析理论为逻辑起点,追溯其与库尔特“能量论”理论的内在关联。宋瑾教授以贝多芬《第一交响曲》第一乐章为例,指出其尾声中不断推进的音乐张力,形成一种持续的释放感,这恰好印证了心理能量理论。此外,宋瑾教授还通过浪漫主义的和声风格及瓦格纳的“特里斯坦和弦”,来阐释如何通过调性逻辑中不稳定音的设置来触发听众心理层面的期待,这种期待本质上是心理能量的倾向性,即趋向稳定音的解决。

随后,宋瑾教授以格式塔心理学“整体大于局部之和”的观点为核心,讲解音乐感知的整体性规律:音乐意义并非孤立元素叠加,而是由整体语境赋予。他以大三和弦为例,指出同一大三和弦在C大调中是稳定主和弦,在F大调中却成为不稳定属和弦,其意义完全由调性“关系域”决定,由此进一步区分“感觉”与“知觉”,指出人类对音乐的感知本质是知觉层面的整体把握。宋瑾教授特别以瓦格纳“特里斯坦和弦”为例,说明其通过打破传统功能和声框架,在整体戏剧语境中构建“不可解决的心理张力”,印证了格式塔理论揭示的“语境依赖性”,即局部音乐元素的意义始终由整体关系决定。

最后,宋瑾教授提到了迈尔的音乐情感与意义理论,指出其源于“期待-偏离-解决”的动态心理过程。他以贝多芬《第五交响曲》的“命运动机”为例,说明短小动机的重复与变形如何制造持续期待,而尾声的稳定收束则完成情感释放。宋瑾教授强调这种期待的方向性依赖于西方调性体系中“属和弦需解决至主和弦”的约定,因此不稳定音的张力具有明确指向,而无调性音乐则因为打破了传统框架,通过节奏密度、音色对比等制造新的张力逻辑,从而印证了音乐意义生成中“文化约定”与“心理动态”的双重作用。

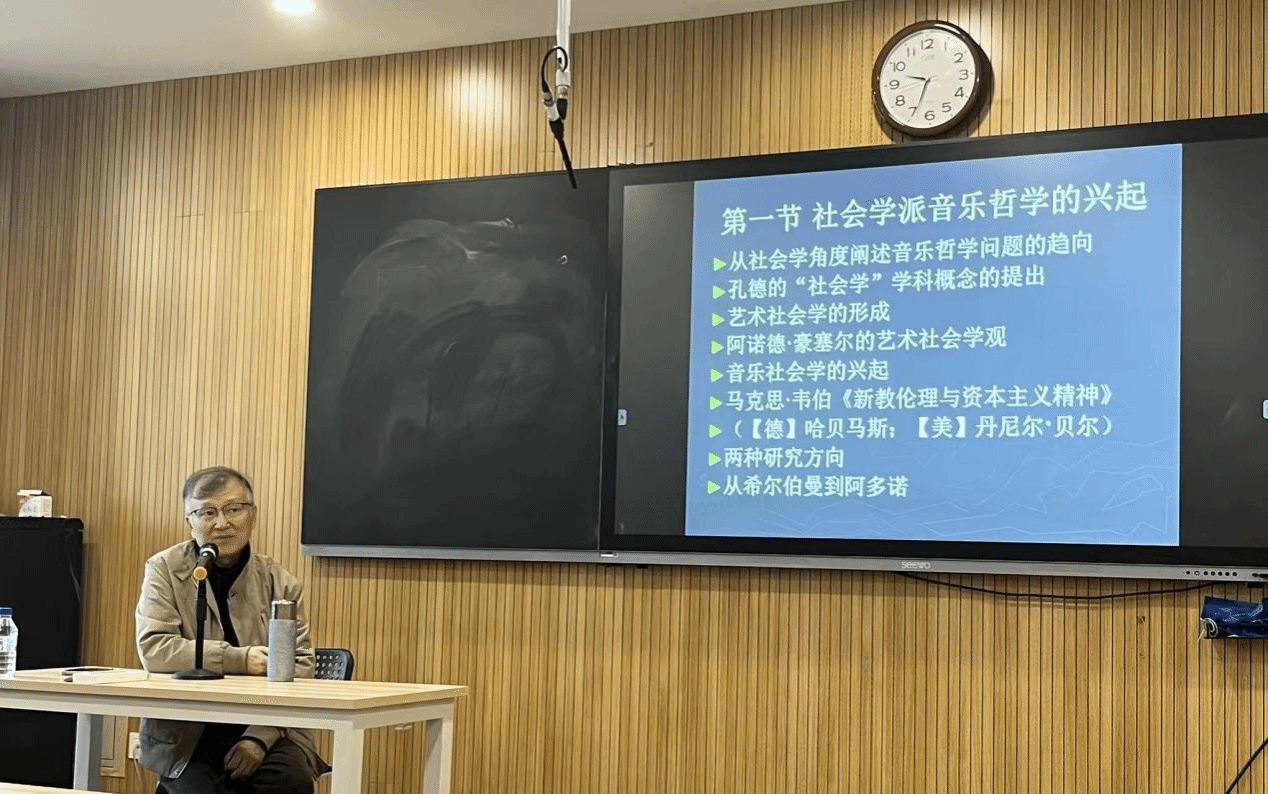

10月21日上午讲座进入第二场,题为《社会学视野中的音乐哲学》。宋瑾教授首先阐明了20世纪20、30年代在西方音乐哲学研究中出现的社会学视角倾向,逐一讲解了社会学派音乐哲学的代表人物,并围绕该学派核心人物阿多诺及其著作《新音乐哲学》展开分析。宋瑾教授从阿多诺的视角细致解答了为何20世纪的现代主义音乐会呈现出技法严谨却难被听觉感知的“不美”特质,并借此总结现代音乐的形式与技法特征。他强调社会学派将音乐视为“意义载体”,其形式选择本质是社会历史的折射,需要结合政治经济语境来理解。

接下来宋瑾教授围绕尤里·克列姆辽夫与卓菲娅·丽萨这两个人物展开,认为前者是从经典马克思主义立场出发,主张以“反映论”阐释音乐与社会现实的关联,提出“人化自然”概念,认为音乐通过表情性与描绘性的统一,实现对社会存在的反映;后者则进一步将其发展为以“异质同构”为核心的“间接反映论”。在此基础上,宋瑾教授又进一步拓展到中国马克思主义视野下的音乐哲学研究,强调应聚焦于有关传统文化继承等方面问题。

讲座最后,宋瑾教授针对研究问题思考与课题申报给出了独到见解,认为中国音乐社会学是一个非常值得研究的课题,鼓励在座师生在本领域深耕。

纵观宋瑾教授的系列讲座,他清晰的逻辑脉络、扎实的学术功底以及深刻的理论洞见都为大家留下了深刻印象。他深入浅出的讲解方式,更使得复杂的音乐哲学理论变得清晰生动,激发了在场师生的浓厚兴趣,为大家开启了一条通往音乐哲学的研究之路,对于我们理解当代音乐现象、把握音乐研究的哲学维度以及探索具有中国特色的音乐理论体系构建,都具有重要的启示意义。

综述:罗赋颖(2024级艺术学专业硕士)

初审:惠凡

复审:张思奇

终审:刘欣